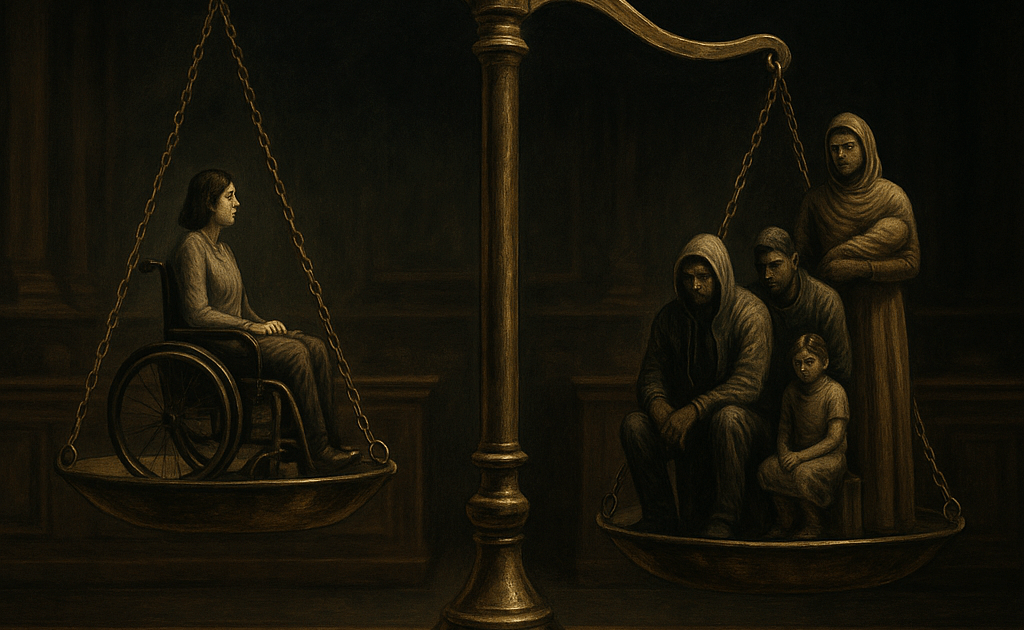

« On juge une société à la façon dont elle traite ses plus faibles. »

Cette phrase, souvent attribuée à Gandhi, résonne comme une mise en accusation silencieuse de nos institutions.

Car si les discours officiels promettent inclusion, justice et dignité, la réalité vécue par les plus vulnérables raconte une tout autre histoire.

Les oubliés du système

Dans les couloirs glacés des tribunaux et des administrations, les personnes handicapées, réfugiées ou sans ressources avancent à contre-courant.

Chaque démarche devient un combat : un document manquant, un délai dépassé, un fonctionnaire pressé.

Leur fragilité se transforme en culpabilité, comme si la pauvreté ou le handicap étaient des fautes.

Les textes existent pourtant : la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention de Genève sur les réfugiés, la Charte sociale européenne…

Mais que valent ces engagements si leur application reste symbolique ?

Victor Hugo écrivait déjà : « C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. »

Et, aujourd’hui encore, la fracture sociale s’étend jusque dans les salles d’audience.

« Tant que la justice sociale ne sera pas une réalité, la paix restera un mirage. » Thomas Sankara

Une justice à deux vitesses

Il suffit d’observer pour comprendre :

les puissants ont des avocats, les pauvres ont des formulaires.

Les premiers obtiennent des reports, les seconds des rejets.

Les uns plaident l’oubli, les autres subissent le silence.

Les réfugiés doivent expliquer leur exil en quelques minutes à un juge qui, souvent, ne mesure ni la douleur ni la peur cachée derrière leurs mots.

Les personnes handicapées attendent des années une reconnaissance administrative ou une simple adaptation dans leur logement.

Et les familles précaires, faute de représentation juridique efficace, voient leurs droits se perdre dans le labyrinthe bureaucratique.

L’hypocrisie institutionnelle

Chaque année, on célèbre la « Journée internationale des personnes handicapées », la « Journée mondiale des réfugiés ».

Mais derrière les commémorations, les files d’attente s’allongent, les budgets se réduisent, et la compassion s’épuise.

Les responsables politiques promettent de « faire mieux », pendant que ceux qu’ils prétendent défendre dorment dans la rue, dans des centres surpeuplés ou dans des logements insalubres.

Comme l’a dit Simone Veil, « La compassion ne suffit pas. »

Protéger, c’est agir.

C’est transformer les lois en leviers, et non en labyrinthes.

C’est donner à chacun la possibilité de se défendre, de vivre dignement, et de croire encore à la justice.

« L’Afrique n’a pas besoin de pitié, elle a besoin de justice. » Kwame Nkrumah

Pour une justice humaine

La véritable justice ne se mesure pas au nombre de codes ou de décrets, mais à la capacité d’un État à tendre la main à ceux qui tombent.

Elle commence là où s’arrête l’arrogance des puissants.

Elle exige du courage, de la volonté, et surtout, de l’humanité.

Il est temps que les institutions cessent de brandir la protection des vulnérables comme un slogan, et en fassent enfin une réalité vécue.

Car une justice qui oublie les faibles n’est plus qu’un théâtre où la loi perd son âme.

✍🏾

Par AISSEGNAIMON — Juriste et éditorialiste engagée pour la justice et la dignité des peuples.

Fasoinfos.com _ éditorial du lundi