Les droits fondamentaux sont censés être le socle indépassable de toute société démocratique.

Ils sont proclamés dans les Constitutions, garantis par les lois et protégés par les conventions internationales. Ils incarnent la dignité humaine, l’égalité entre les individus et la justice sociale.Pourtant, lorsque l’on observe la réalité quotidienne des citoyens, un constat s’impose : entre le droit proclamé et le droit vécu, il existe un fossé inquiétant.Ce décalage mine la confiance dans les institutions, fragilise la cohésion sociale et interroge la véritable portée des textes juridiques censés protéger chacun de nous.

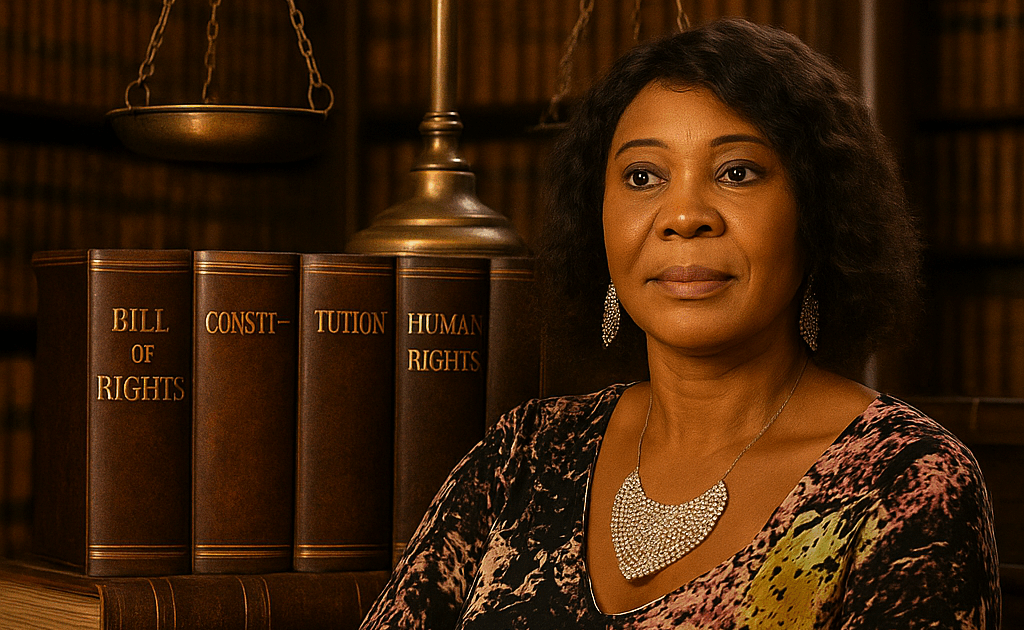

Les droits fondamentaux : un socle universel

Les droits fondamentaux ne sont pas des privilèges accordés par un État, mais des garanties attachées à chaque être humain du seul fait de son existence. Ils sont consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Liberté, égalité, dignité, droit à la vie, interdiction de la torture, droit à un procès équitable, droit à l’éducation, droit à la santé, droit au logement… autant de principes qui structurent notre vivre-ensemble. Sur le papier, ces droits sont intangibles. En pratique, ils se heurtent à des obstacles multiples : politiques publiques insuffisantes, inégalités économiques, discriminations systémiques et parfois même inertie des institutions chargées de les garantir.

Le droit au logement : une promesse encore fragile

Le logement est reconnu comme un droit fondamental. Pourtant, combien de familles vivent dans des conditions précaires, dans des habitations insalubres ou sous la menace permanente d’une expulsion ? Le marché immobilier est tendu, les loyers s’envolent, et les aides publiques ne suffisent pas à répondre à la demande croissante.

Ainsi, le droit au logement, proclamé avec force, se transforme souvent en loterie sociale : certains bénéficient de la protection légale et d’un toit stable, d’autres sont livrés à eux-mêmes.

Le droit à l’éducation : entre universalité et inégalités.

L’éducation est un autre pilier fondamental. Dans certains pays, quelques familles n’arrivent pas à scolariser leurs enfants ou des étudiants qui n’arrivent pas à poursuivre leur études faute de moyens financiers. Dans d’autres pays elle est obligatoire et gratuite dans son principe. Mais cette gratuité reste relative : fournitures scolaires, frais annexes, déplacements, repas… autant de charges qui pèsent lourdement sur les familles défavorisées.

De plus, l’égalité d’accès n’est pas toujours respectée. Certains enfants, en raison de leur handicap, de leur origine ou de leur parcours de vie, rencontrent de grandes difficultés à obtenir une place dans un établissement adapté. Le droit à l’éducation devient alors un droit conditionné, dépendant de la capacité des parents à se battre dans les méandres administratifs et à revendiquer ce qui devrait être garanti automatiquement.

Le droit à la santé : la fracture sociale

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les fragilités du droit à la santé. Si les textes affirment que chacun doit avoir accès aux soins de qualité, la réalité montre une fracture sociale persistante. Les délais d’attente pour certains spécialistes sont interminables. Le coût de certains traitements ou de certaines interventions reste prohibitif. Les plus aisés peuvent recourir au privé, tandis que les plus pauvres subissent des renoncements aux soins.

Le droit à la santé, pourtant inscrit dans les engagements constitutionnels et internationaux, devient ainsi tributaire du portefeuille, ce qui en vide le sens profond.

La protection des personnes vulnérables : une obligation défaillante

Une société juste se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables : enfants, personnes âgées, réfugiés, personnes en situation de handicap. Juridiquement, leurs droits sont protégés par des textes spécifiques : Convention relative aux droits de l’enfant, Convention relative aux droits des personnes handicapées, directives européennes sur l’accueil des demandeurs d’asile.

Pourtant, combien de situations révèlent des manquements criants ? Des enfants privés d’un enseignement adapté, des personnes âgées laissées dans l’isolement, des réfugiés confrontés à des expériences qui echappent à leur entendement, des personnes handicapées empêchées d’exercer leurs droits les plus élémentaires faute d’aménagements raisonnables. Ces écarts entre le droit proclamé et la réalité vécue révèlent une société qui ne tient pas ses promesses.

La lenteur et la complexité judiciaires : un obstacle au respect des droits

Garantir les droits fondamentaux suppose également un accès réel à la justice. Or, dans de nombreux cas, les procédures sont longues, coûteuses et complexes. La lenteur judiciaire transforme parfois le droit en mirage. À quoi sert d’obtenir une décision favorable après cinq ou dix ans de procédure, lorsque la situation de la personne a déjà basculé dans l’irréversibilité ?

La justice doit être accessible, rapide et compréhensible. Sinon, elle devient l’apanage de ceux qui ont les moyens financiers et intellectuels de s’y aventurer, laissant les plus fragiles à l’écart.

Entre proclamation et effectivité : le défi de la société démocratique

Ce constat sévère ne doit pas conduire au désespoir, mais à l’action. Les droits fondamentaux ne sont pas des slogans : ils constituent des engagements concrets qui obligent les États, les institutions et la société tout entière. La démocratie ne peut se réduire au vote périodique des citoyens ; elle doit s’incarner dans la protection quotidienne des droits les plus essentiels.

Les juristes, les magistrats, les avocats, les associations et les citoyens ont un rôle à jouer pour rappeler aux pouvoirs publics que les droits fondamentaux ne sont pas des options mais des garanties incontournables. Il s’agit de renforcer les mécanismes de contrôle, de simplifier les procédures, d’accroître les moyens consacrés aux services sociaux et de combattre les discriminations qui persistent dans l’ombre.

Les droits fondamentaux sont le miroir de notre humanité collective. Lorsqu’ils restent lettre morte, c’est toute la société qui s’affaiblit. Une démocratie qui tolère des inégalités criantes dans l’accès au logement, à l’éducation ou à la santé se prive de sa légitimité morale. Le respect des droits fondamentaux ne peut être une promesse abstraite : il doit être une réalité vécue, tangible, pour chaque individu, sans distinction.

Plus qu’une exigence juridique, c’est une exigence éthique. C’est le rappel que la dignité humaine n’est pas négociable. Dans un monde traversé par les crises économiques, sociales et environnementales, défendre les droits fondamentaux, c’est refuser la résignation et affirmer que la justice reste possible.

AISSEGNAIMON – Juriste-communicatrice

FasoInfos.com | Éditorial du lundi