Dans un monde où les technologies médicales avancent à une vitesse incroyable, il demeure une question essentielle : pourquoi l’accès aux soins reste-t-il encore si inégal ?

Dans de nombreuses régions du monde, se soigner reste un défi. Les délais d’attente, les démarches administratives, le coût des consultations ou encore la distance entre les centres médicaux compliquent la vie de millions de personnes vulnérables : parents isolés, enfants à besoins spécifiques, personnes en situation de handicap, malades chroniques…

À cela s’ajoute un autre problème, silencieux mais dévastateur : le manque de personnel soignant.

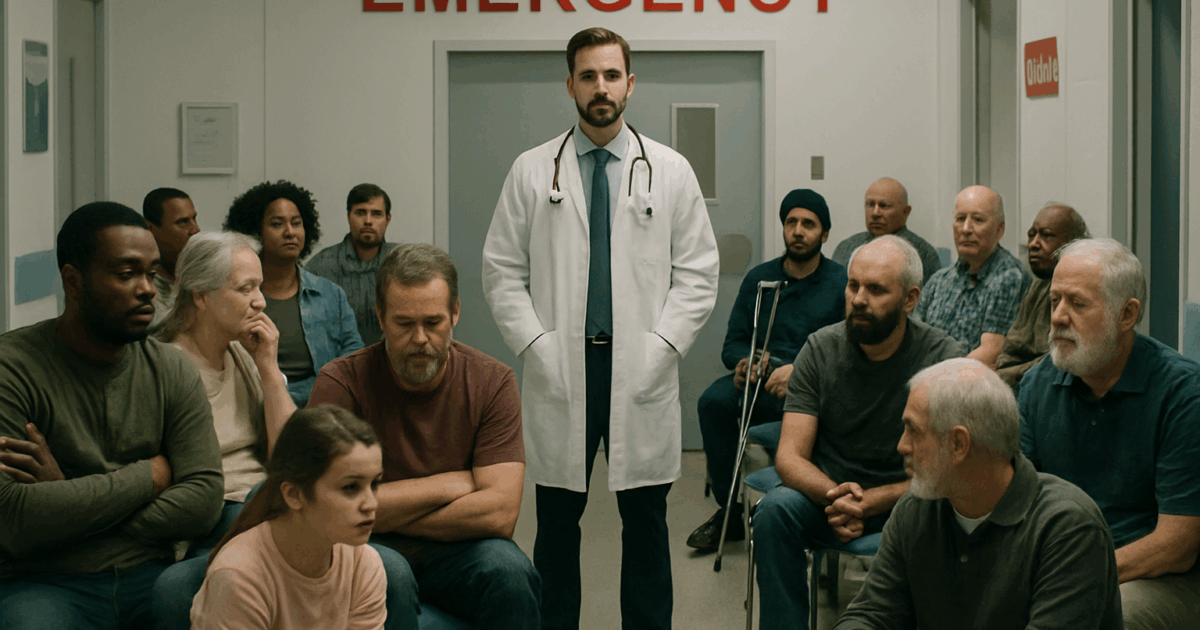

Médecins épuisés, infirmiers débordés, services sous-staffés… Le résultat est le même partout : des salles d’attente qui débordent, des consultations écourtées, des diagnostics retardés. Un système ne peut pas fonctionner correctement si ceux qui le font vivre sont trop peu nombreux.

Pourtant, des initiatives inspirantes existent.

Dans certains pays nordiques, des plateformes de téléconsultation ont réduit les délais pour les spécialistes.

Dans d’autres États, des cliniques mobiles circulent dans les zones rurales afin de rapprocher les soins des populations isolées.

Ailleurs encore, des programmes d’accompagnement gratuit pour les enfants ayant des besoins particuliers garantissent un suivi plus humain et continu.

Ces exemples montrent que, lorsqu’un pays décide de placer la santé au centre de ses priorités, des solutions concrètes émergent.

Ce n’est donc pas un rêve : c’est possible.

Ce qui manque souvent, ce n’est pas la compétence médicale.

C’est la volonté de simplifier le système, d’écouter les familles, de rapprocher les soins de ceux qui en ont besoin, de donner plus d’importance à l’humain qu’aux formalités.

Mais aucune technologie, aucune innovation, aucune organisation ne peut remplacer la présence humaine.

C’est pourquoi les politiques publiques doivent absolument valoriser les carrières médicales :

– bourses d’études pour les jeunes motivés ;

– encouragements financiers pour les régions sous-dotées ;

– meilleures conditions de travail pour retenir les soignants ;

– reconnaissance sociale renforcée pour celles et ceux qui choisissent de servir la santé publique.

Former, attirer et retenir les soignants est aujourd’hui une priorité mondiale. Sans eux, toute réforme reste fragile, toute promesse reste théorique.

Le droit à la santé devrait être universel.

Il ne devrait jamais dépendre de la situation sociale, du lieu de résidence, ni des revenus.

Chaque progrès observé dans certains pays montre la voie : un accès plus simple, plus rapide, plus humain.

Tant que les soins resteront un privilège pour certains et une épreuve pour d’autres, la justice sociale restera incomplète.

Le monde peut faire mieux , et plusieurs nations l’ont déjà prouvé.

✍🏾 Par AISSEGNAIMON — Juriste et éditorialiste engagée pour la justice et la dignité des peuples.

Fasoinfos.com – éditorial du lundi

—