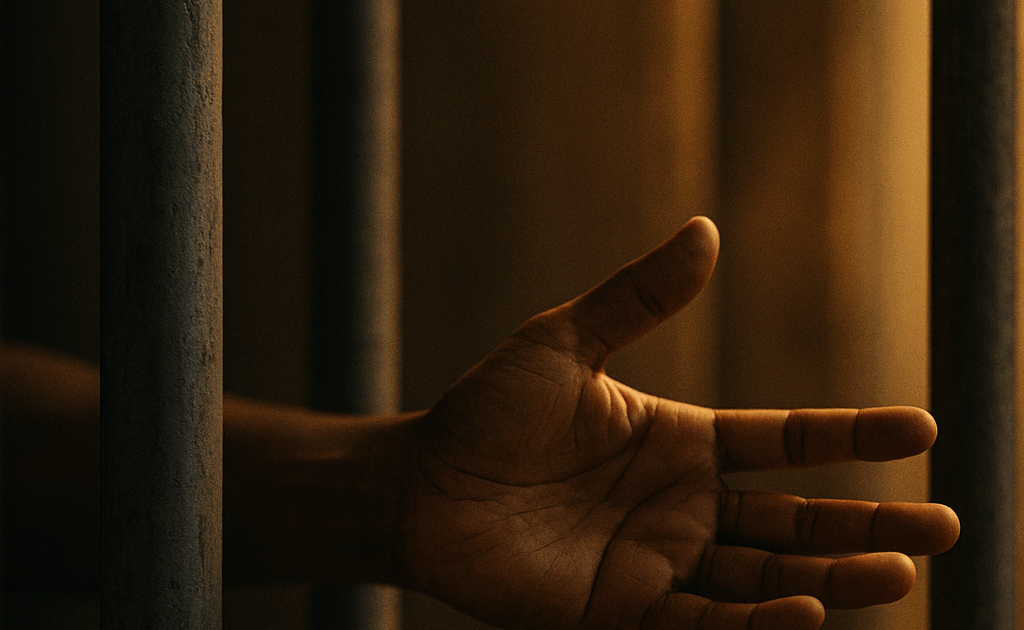

La surpopulation carcérale n’est pas un accident : c’est le reflet d’un système judiciaire à bout de souffle. Un système qui punit plus qu’il ne répare, qui enferme plus qu’il ne comprend. Derrière les barreaux, des milliers d’hommes et de femmes vivent entassés dans des cellules insalubres, oubliés de la société, condamnés à l’indifférence autant qu’à la peine.

Un système qui punit sans soigner

Ce que nous appelons « justice » ressemble trop souvent à une mécanique froide qui distribue des sanctions sans jamais soigner les causes. La pauvreté, la précarité, la maladie mentale ou l’exclusion sociale remplissent les prisons, tandis que les véritables failles du système restent intactes. Nous jugeons les actes, mais rarement les contextes.

Nous punissons les symptômes, sans guérir la maladie.

Comment parler de réinsertion quand on prive les détenus de dignité ? Comment espérer une société apaisée quand la punition remplace la prévention ? La prison devrait être un lieu de transformation, pas une fabrique de rancunes ni une école du désespoir. Tant qu’elle restera une poubelle sociale, la récidive sera inévitable.

Un problème structurel et moral.

Les juges dénoncent, les syndicats alertent, les ONG s’indignent, mais le système reste sourd.

En Belgique, comme ailleurs, des cellules prévues pour deux accueillent trois ou quatre personnes. À Lantin, à Saint-Gilles ou à Forest, on dort parfois à même le sol. À ce niveau de déchéance, il ne s’agit plus d’un simple problème carcéral, mais d’une faillite institutionnelle.

La surpopulation découle d’une logique judiciaire qui sanctionne avant de comprendre, qui enferme là où il faudrait accompagner. Les cellules abritent ceux que la société n’a pas su protéger : jeunes en errance, toxicomanes, malades mentaux, exclus du marché du travail. Dans certains établissements, près de 40 % des détenus souffrent de troubles psychiatriques non traités. Nos prisons ressemblent à des hôpitaux sans médecins.

« Enfermer ne guérit rien. La véritable justice ne se mesure pas au nombre de barreaux, mais à la capacité de libérer les consciences. »

Entre l’Afrique et l’Europe, deux réalités, un même défi

Dans les prisons africaines, la réalité est encore plus dure . Au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire ou au Congo, des cellules prévues pour vingt abritent parfois quatre-vingts personnes. L’eau manque, la chaleur étouffe, la corruption règne, et l’oubli achève le reste. Être incarcéré, là-bas, c’est souvent être condamné à mourir lentement. Tout le monde sait, personne n’agit. Le silence est devenu complice.

Mais certains pays africains tracent une autre voie. Au Burkina Faso, l’adoption des travaux d’intérêt général (TIG) marque une avancée vers une justice plus réparatrice. Cette mesure permet à certains condamnés de servir la société plutôt que d’encombrer les prisons, tout en favorisant leur réinsertion sociale. Une alternative intelligente qui restaure la dignité du condamné et redonne du sens à la peine.

En Belgique, les réflexions vont dans le même sens. Des projets-pilotes de justice restaurative voient le jour,

La médiation entre victimes et auteurs est organisée par des services spécialisés, et des mesures comme la peine de travail et la probation favorisent la réparation et la réinsertion.

Plusieurs initiatives locales, notamment dans la justice des jeunes à Anvers, illustrent cette évolution, tandis que des travaux nationaux se poursuivent pour renforcer ces approches.

Ces initiatives, encore limitées, témoignent d’une volonté réelle de redonner un visage humain à la justice.

Réparer plutôt que punir

La prison ne doit pas être un lieu d’abandon, mais un espace de transformation. Quand un être humain commet une faute, la société a le droit de le sanctionner ,mais elle a aussi le devoir de le relever. Réhabiliter, c’est redonner une place, pas effacer une existence.

Les pays nordiques l’ont compris : en Norvège, les détenus de Halden ou de Bastøy vivent dans des conditions humaines, travaillent, étudient, cuisinent eux-mêmes. Résultat : moins de 20 % de récidive. La preuve qu’une autre justice est possible.

Le mal de nos prisons n’est pas seulement matériel : il est moral. Il naît d’un système judiciaire qui se croit juste parce qu’il punit. Mais la justice n’est pas vengeance : elle est équilibre, discernement et humanité. Tant qu’elle confondra fermeté avec cruauté, elle restera défaillante. Tant qu’elle oubliera que derrière chaque dossier se cache une histoire, elle se condamnera à l’inhumanité.

Il est urgent de repenser la peine. Développer les travaux d’intérêt général, la médiation, la justice restaurative, l’accompagnement psychologique, la réinsertion par le travail et la culture : ce n’est pas de la faiblesse, c’est de la lucidité. Une société qui enferme sans comprendre finira par être prisonnière de ses propres injustices.

La surpopulation carcérale n’est pas un problème logistique, c’est un scandale moral. Elle révèle notre incapacité à prévenir le crime, à réparer les blessures sociales, à tendre la main avant de brandir la clé.

La véritable justice ne se mesure pas au nombre de barreaux, mais à la capacité d’aider les êtres humains à reconnaître leurs erreurs et à se reconstruire.

✍🏾 Par AISSEGNAIMON — Juriste et éditorialiste

Engagée pour la justice et la dignité des peuples.

Fasoinfos.com-éditorial du lundi